1、前言

500 t殘極

破碎機中的齒板是設備的主要受力件。齒板的結構、受力狀態及需破壞殘極的強度對齒板是否損壞影響很大。以前,為用戶提供的設備用來破碎陽極,而2006年為用戶制造的殘極破碎機用來破碎陰極,在使用過程中發生了齒板斷齒事故。

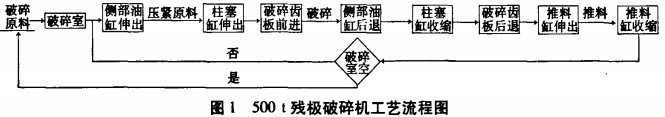

2、500 t殘極破碎機工藝流程

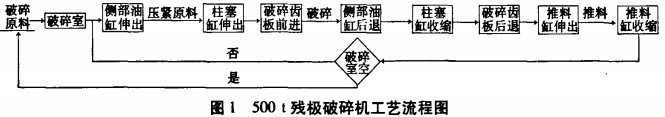

起重機將破碎原料吊入500 t殘極破碎機破碎室內。吊入過程中柱塞缸、側部油缸和推料缸均處在非工作狀態。在鋁廠排料輸送系統和收塵系統啟動的條件下開始破碎。其工藝流程如圖1所示。

3、齒板斷齒的分析

500 t殘極破碎機自2006年投產運行以來,接連幾次發生齒板斷齒事故。根據實際情況,我們對500 t殘極破碎機齒板斷齒事故進行分析,概括起來有以下幾方面:

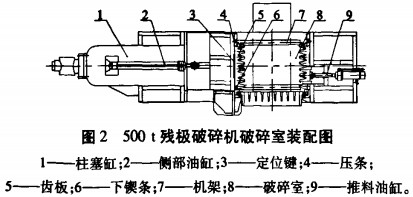

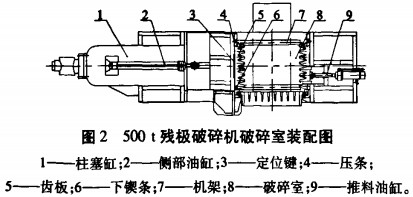

3.1齒板與機架裝配

500 t殘極破碎機工作時,齒板主要受水平方向和垂直方向的擠壓力作用。齒板與機架之間的安裝定位,水平方向靠定位鍵定位;垂直方向通過下鍥條和壓板的55。斜面定位,詳見圖2。齒板與機架裝配是否到位,主要是由齒板、下鍥條、壓板的機械加工精度和安裝精度決定的。裝配時,由于550斜面沒有緊密接觸,導致齒板和機架的垂直精度小于0.2mm~1000 mm。破碎時,齒板因受力上下竄動,致使把合螺栓受剪、壓板受拉,造成把合螺栓松動或剪斷,導致壓板變形,齒板受力不均而斷齒。

3.2齒板受力不均

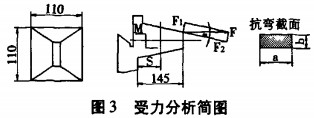

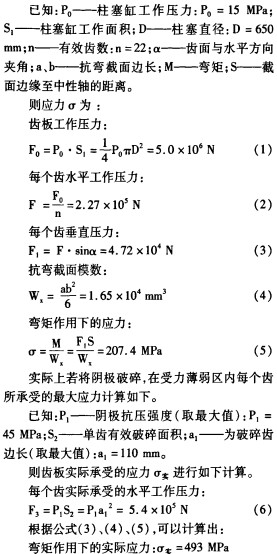

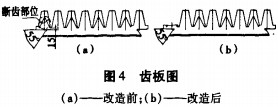

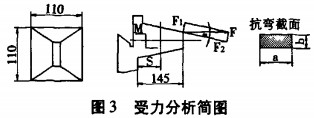

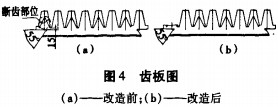

破碎陰極時,陰極塊通常按長度方向斜放在破碎室內。陰極塊最大尺寸:3 700 mm x730 mm×525 mm,抗壓強度:32~45 MPa。破碎時,齒板最上部的齒承受的彎力最大。由圖4可知,齒板550燕尾槽根部,加工后最小厚度僅為15 mm。此處為受力薄弱區,此處每個齒所能承受的最大應力計算如下,受力分析見圖3。

通過以上兩種計算可以得出:無論是設計理論計算還是實際應用計算,在受力薄弱區內彎矩作用下的應力值都低于齒板選用材料許用應力值(b≥785 MPa)。因此,只有在裝配間隙超差時,齒板長期受彎距作用,導致齒板受力不均而變形,使壓板連接不牢固,受力后壓板松動,才造成第一排齒折斷事故的發生,圖4(a)為改造前齒板圖,圖4(b)為改造后齒板圖。

3.3其他原因

500 t殘極破碎機安裝在陰極生產線上,因生產任務重,設備檢修不到位,經常超負荷運行,使齒板與機架之間的間隙越來越大,導致螺栓松動,壓板變形而發生齒板斷齒事故。

4、齒板斷齒的設計改進及效果

4.1 齒板斷齒的設計改進

500 t殘極破碎機作為主要設備安裝在陰極生產線上,設備是否能夠正常運行,將直接影響生產。為了徹底解決齒板斷齒問題,以最低的改進成本、最快的改進時間為原則,對500 t殘極破碎機進行如下設計改進。

(1)齒板的設計改進。根據齒板工作時受力不平衡特點,采用機械加工手段,將齒板最上部的齒銑平,見圖4(b)。破碎時,使最大受力點下移,避開受力薄弱區,即使齒板與機架之間存在裝配間隙,也完全能避免齒板斷齒事故的發生。

(2)齒板與機架的設計改進。根據齒板與機架裝配間隙難以消除的特點,對機架和壓條進行改進。將機架與齒板把合孔深度由40 mm加深到60 mm,M20螺孔擴到M24,并在每兩個螺孔之間各增加1個螺孔,以加大把合預緊力。同時,每個螺栓增加螺栓防松彈銷(防松彈銷防松作用優于普通的彈性墊圈),防止螺栓松動。當齒板與重新設計加工的壓條裝配到位后,擰緊螺栓并打人防松彈銷。避免了因齒板上下竄動,導致螺栓松動,使壓板變形而發生齒板斷齒事故的發生。

4.2改造效果

500 t殘極破碎機自從2008年8月再次投產使用后,設備運行正常、平穩,改進效果良好。從根本上解決了由于齒板與機架裝配不到位,齒板與壓條接觸面過小,導致齒板受力不均衡,使齒板、壓條受力變形,螺栓松動等問題,徹底避免了齒板斷齒事故的再發生。降低了設備故障率,縮短了設備維修時間,減輕了工作人員勞動強度,提高了生產效率。

5、結論

500 t殘極

破碎機齒板斷齒原因的分析及設計改進,其方法簡單、合理、可操作性強,為以后的設計、制造、安裝提供了寶貴的經驗。由此可以得出,無論是設計、技術改進,還是設備改進,都必須綜合考慮設備工作環境的特殊性、設計是否合理、是否具有工藝的可行性、零部件的加工與裝配難易程度、維修維護是否方便等因素,才能提高設計水平,實現技術創新。